Schlagzeilen des Tages

-

31.12.2022 - Tag der Bad News vs. Good News

Ghana verbietet negative Weissagungen für das Jahr 2023

Dies ist die Zeit der Propheten. Den Beginn eines neuen Jahres pflegen Afrikas religiöse Oberhirten zu nutzen, um ihren verängstigten Schäfchen klare Ansagen für die Zukunft zu geben. Vor allem im Westen des Kontinents mit seinen riesigen charismatischen Glaubensgemeinschaften sind Weissagungen für das bevorstehende Jahr en vogue. Einer der populärsten Propheten, der im vergangenen Jahr verstorbene T. B. Joshua, hatte für 2016 einen Wahlsieg Hilary Clintons über Donald Trump prophezeit und vier Jahre später "das Ende des Coronavirus" für den 27. März 2020 vorhergesagt.

Dass es nicht ganz so kam, erklärte der Kirchengründer später damit, dass im ersten Fall die Gesamtzahl der Stimmen und nicht die nach dem komplizierten US-Wahlsystem gewichteten gemeint gewesen seien. Im zweiten Fall habe er die göttliche Eingebung für die chinesische Wuhan-Provinz mit der für die gesamte Welt verwechselt. Dem Ansehen des Oberhirten tat das keinen Abbruch.

Der Rechtsstaat deckt Falsches auf

Solange die Vorhersagen fernen Ländern gelten und keine explosiven politischen Sprengsätze enthalten, lässt die Obrigkeit die Propheten ungehindert prophezeien. Etwas anderes ist es, wenn ein Land in einer tiefen ökonomischen Krise steckt und die Hellseher den Fall seines Präsidenten oder die Kernschmelze seiner Wirtschaft prognostizieren. Dann hört der Spaß auf – wie derzeit in Ghana, wo die Polizei jetzt darauf hinwies, dass es unter den Gesetzen des westafrikanischen Staates verboten sei, "Stellungnahmen oder Gerüchte zu veröffentlichen, die Angst hervorrufen, Alarm auslösen oder den öffentlichen Frieden gefährden". Wer dagegen verstoße, habe mit bis zu fünf Jahren Gefängnis zu rechnen, drohte die Polizeiführung.

Ihre Erklärung stieß in dem gottesfürchtigen und demokratiefreundlichen Land auf heftige Kritik. Es gebe kein Gesetz, das der Polizei die Macht einräume, "Weissagungen zu regulieren", wetterte der Anwalt Sammy Darko: Die Religions- und Meinungsfreiheit deckten zweifellos auch Prophezeiungen ab – ob sie sich später als falsch oder als zutreffend herausstellten. Den Zorn des Juristen erregte vor allem ein Detail der Ordnungshüter-Demarche, wonach das Verbot im Besonderen "absichtlich falschen oder irreführenden Äußerungen" gelte. Der Rechtsgelehrte wollte wissen, wie eine Weissagung schon lange vor dem vorausgesagten Ereignis als falsch beurteilt werden könne – falls es sich bei den Polizisten nicht selbst um Propheten handele. Schreibt DER STANDARD.

In einem Land wie Ghana, wo noch immer vorsintflutlicher Aberglaube in breiten Kreisen der Bevölkerung herrscht, ist die Massnahme der Polizei irgendwie verständlich. Auch wenn deren Wirkung nur marginale Erfolge erzielen dürfte.

Jetzt hämisch auf Ghana zu blicken steht uns nicht zu. Auch in den hehren Demokratien der westlichen Wertegemeinschaft verkaufen sich Bad News und esoterisches Gesülze jenseits von Gut und Böse nun mal besser als faktenbasierte News.

Das ist eine Tatsache. Wer daran zweifelt, soll mal auf seinem TV-Gerät via «Replay-Funktion» durch das TV-Programm der Weihnachtstage zappen. Sie werden staunen, wie viele Dokus über Hitler in den letzten sieben Tagen gesendet wurden. Von Mutter Theresa finden Sie keine einzige.

-

30.12.2022 - Tag des Teuerungsausgleichs für den Bundesrat

Magistraler Teuerungsausgleich: Bundesratslohn steigt fünfstellig!

Die Inflation ist 2022 in der Schweiz so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Vielerorts werden deshalb die Löhne angepasst. Bei den Mitgliedern des Bundesrats schenkt das richtig ein.

Auf die meisten Schweizerinnen und Schweizer kommen schwere Zeiten zu: Alles wird teurer. Knapp drei Prozent wird die Teuerung in diesem Jahr betragen. Um das zumindest teilweise auszugleichen, werden in verschiedenen Branchen die Löhne angepasst.

Mehr Lohn bekommen auch die Bundesangestellten. Alleine der Teuerungsausgleich beträgt 2,5 Prozent. Davon profitieren auch die Bundesrätinnen und Bundesräte. Ihr Lohn wird ebenfalls angepasst, wie die Zeitungen von CH Media berichten. Das ist in der Verordnung der Bundesversammlung über die Besoldung von Magistratspersonen so vorgesehen.

11'421 Franken mehr

Bei den Mitgliedern der Landesregierung läppert sich das. Mit dem Teuerungsausgleich von 2,5 Prozent steigt das Jahreseinkommen um 11'421 Franken auf 468'275 Franken. Pro Monat entspricht das einem Zustupf von etwas mehr als 950 Franken.

Der Bundespräsident erhält nochmals 12’000 Franken mehr, zudem gilt für alle Bundesräte eine Spesenpauschale von 30’000 Franken. Auch nach ihrer Amtszeit ist für die Bundesrätinnen und Bundesräte gut gesorgt: So erhalten sie für den Rest ihres Lebens die Hälfte des Lohns als Rente.

Grosse Unterschiede in den Kantonen

Auch in den Kantonen erhalten die Regierungsmitglieder mehr Lohn, wie weiter berichtet wird. Allerdings fallen die Teuerungsausgleiche für die Staatsangestellten in den Kantonen unterschiedlich hoch aus. Spitzenreiter ist Zürich mit 3,5 Prozent. Im Aargau, Solothurn oder Luzern bekommen die Beamten einen Teuerungsausgleich von 1,5 Prozent.

Einen eigenen Weg schlägt der Kanton Basel-Stadt ein. Dort wird der Teuerungsausgleich abgestuft: je höher der Lohn, desto tiefer die Erhöhung. So erhalten die Regierungsräte maximal 65 Prozent des Teuerungsausgleichs von 2,9 Prozent. Schreibt Blick.

«Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf.»

So steht es geschrieben in Psalm 127. Das denken nicht Wenige, die obigen Aufreger zum Frühstück konsumiert haben. Um genau zu sein: Drei Viertel (75 Prozent) folgen laut Online-Blick-Abstimmung «Hat der Bundesrat die Lohnerhöhung verdient?» dem Psalm 127 und stimmen damit der Meinung «Der Lohn (für die Bundesräte) war sowieso hoch genug» zu.

Nur ein Viertel (25 Prozent) der abgegebenen 10'149 Stimmen (Stand 11:22 Uhr) findet die Lohnerhöhung für die Bundesräte gerechtfertigt, denn «Jeder hat Anrecht auf Teuerungsausgleich».

Es sei darauf hingewiesen, dass der zitierte Satz aus Psalm 127 in Wirklichkeit nicht dem entspricht, was wir auf den ersten Blick denken. Auch wenn es der Deutungen viele gibt, was bei uralten religiösen Schriften beinahe immer zutrifft, ist die Auslegung einzig und allein im Kontext des gesamten Psalms verborgen. Dass sich Faulheit lohnt, ist aber definitiv nicht die Message. Würde auf den Bundesrat auch in keiner Art und Weise zutreffen.

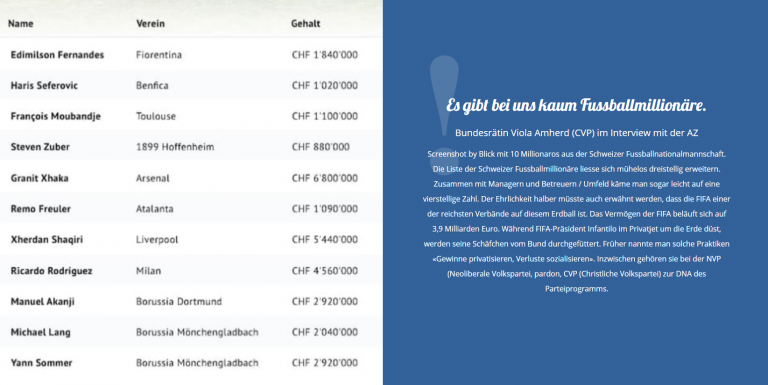

Gemessen an den Gehältern plus Boni bei Banken, Pharma, IT und Eisenbahnherstellern et cetera ist das Jahreseinkommen eines Schweizer Bundesrats/Bundesrätin geradezu lächerlich. Die einträglichen Verwaltungsratsmandate sind während der Amtszeit ohnehin verboten. Das grosse Absahnen kommt, wenn überhaupt, erst nach dem Rücktritt vom Amt.

Der reisserische Clickbaiting-Hinweis «fünfstellig» entspricht letztendlich ca. 950 Franken pro Monat. Hätte Blick diese Zahl in der Headline publiziert oder die Gesamterhöhung von 11'421 Franken, wäre der Artikel wohl in der Bedeutungslosigkeit gelandet. Und da gehört er auch hin.

-

29.12.2022 - Tag der chniesischen Touristen in Luzern

Luzerner Tourismus erholt sich ohne China: Bald wieder Grossandrang? Noch kaum Chinesen in Luzern

Die Regierung in Beijing hat die Einreisebestimmungen gelockert und somit Auslandsreisen möglich gemacht. Die Online-Reiseportale laufen bereits heiss. Warum der Tourismus in Luzern auch so schon wieder brummt.

Nach drei Jahren unter strengem Covid-Regime werden in China ab Anfang Januar erstmals die Einreisebestimmungen gelockert. Kurz nach der Ankündigung, seien die Online-Anfragen für Auslandsreisen nach oben geschnellt, berichtet «Reuters» am Dienstagmorgen.

Die Meldung stösst auch in Luzern auf aufmerksame Ohren. Denn chinesische Touristen sind hier schon seit langem eine wichtige Zielgruppe der Tourismusbranche. Nicht umsonst wurden die Preise in einschlägigen Uhren- und Schmuckgeschäften der Luzerner Innenstadt vor der Pandemie häufig auch auf Chinesisch angegeben.

Doch auf eine neue Welle Touristen wird die Stadt wohl noch einige Monate warten müssen, schreibt «Luzern Tourismus AG» auf Anfrage. Zu gross seien die Unsicherheiten bei den Gästen aus China.

In China bricht die Reiselust aus

Ab 8. Januar 2023 müssen Einreisende nach China nicht mehr in Quarantäne, verkündete die chinesische Regierung am Montag. Zuvor galt eine strenge Quarantänepflicht. Chinesen und Ausländer mussten in speziellen Hotels bis zu drei Wochen ausharren.

Der Schritt wird begleitet von landesweiten Protesten gegen die Null-Covid Politik der Regierung in Beijing. Für die Ausreise hatte es bisher keine Regulierungen gegeben, die strengen Einreisebestimmungen hatten die Auslandsreisen von Chinesen aber stark verringert.

Schon dreissig Minuten nach Bekanntgabe der Lockerungen, sollen sich die Anfragen nach grenzüberschreitenden Reisen auf «Ctrip» verzehnfacht haben, schreibt «Reuters» mit Verweis auf die Daten der Reiseplattform. Macau, Hong Kong, Japan, Thailand und Südkorea - diese Länder werden am häufigsten in die Suchleiste eingetragen.

Chinesen in Luzern fehlen sichtlich

Der Markt für chinesischen Tourismus ist gewaltig. 2019 gaben chinesische Touristen weltweit 130 Milliarden US-Dollar aus. Sibylle Gerardi, Kommunikationsverantwortliche bei «Luzern Tourismus AG», erinnert sich: «Bezüglich des Umsatzes in Luzern gibt es keine detaillierten Zahlen. Chinesinnen gaben in der Schweiz aber deutlich mehr aus als Gäste aus Europa, der Schweiz, den USA und den meisten anderen asiatischen Märkten.»

Luzern sei von den Gästen aus China trotzdem nicht abhängig. Bereits vor der Pandemie kamen 19 Prozent der Touristen aus der Schweiz, ebenso viele aus den USA und nur jeweils neun Prozent aus China und Deutschland. Doch bei keiner anderen Gruppe blieben die Besucherzahlen auch im Jahr 2022 so niedrig, wie bei den Chinesen.

Aktuell stammen 0,5 Prozent der Touristen aus China. Per Ende Oktober wurden 4700 Übernachtungen verzeichnet. Das seien 95 Prozent weniger als in derselben Periode im Jahr 2019, schreibt Sibylle Gerardi.

Bis Chinesen wieder reisen, dauert es

Es ist unwahrscheinlich, dass sich an diesen Zahlen trotz der neusten Anpassungen bei den Einreisebestimmungen etwas ändert. Grosse Fluggesellschaften wie «United Airlines» und «Lufthansa» werden erst auf die Nachfrage warten, bis sie ihre Flugpläne anpassen, berichtet «Reuters». Auch Liu Simen von der «China Society for Futures Studies» in Beijing schätzt, dass internationale Reisen von und nach China erst 2024 wieder zum Vor-Pandemie-Niveau zurückkehren.

In Luzern rechnet die «Luzern Tourismus AG» erst im Sommer 2023 mit einem Anstieg chinesischer Gäste. Völlige Erholung erwartet man hier erst 2025/2026. «Es gibt auch jetzt noch grössere Hürden wie Engpässe bei Visa, wenige Flugkapazitäten, generell eine gedrosselte Wirtschaft in China und vor allem die kritische pandemische Lage, die die Strukturen an ihre Grenzen bringt», erklärt Sibylle Gerardi.

Um den Tourismus in Luzern steht es aber besser, als die meisten denken. Es gibt aktuell ein Plus von zwei Prozent im Vergleich zu den letzten fünf Jahren. Die Verantwortlichen von «Luzern Tourismus AG» blicken somit zuversichtlich ins neue Jahr. Und warten geduldig auf die Rückkehr der chinesischen Touristen. Schreibt ZentralPlus.

Als Stadtluzerner kann ich bestätigen, dass sich der Tourismus in der Stadt Luzern im Jahr 2022 erfreulich positiv entwickelt hat. Der Massentourismus mit stehenden Schlangen von überfüllten Cars mit vorwiegend chinesischen Gästen in der City musste Corona bedingt dem gehobeneren Individualtourismus weichen, was langfristig auch der angestrebten und öffentlich kommunizierten Tourismusstrategie von «Luzern Tourismus» entspricht.

Es kamen auch so 2022 genügend asiatische Touristen, was man bei jeder Schiffsfahrt auf dem Vierwaldstättersee feststellen konnte. Die «Schifffahrt Vierwaldstättersee SGV» konnte nach den zwei Pandemie-Jahren schneller als erwartet das Vor-Corona-Niveau von 2019 in diesem Jahr sogar übertreffen.

Bleibt nur zu hoffen, dass wir nicht wieder – wie von der mächtigen City Vereinigung Luzern zum Wohle von ein paar Uhrenklitschen und China-Restaurants am Schwanenplatz und Grendel gewünscht – in die alten Muster zurückfallen, als die Stadt Luzern jährlich von mehr als 300'000 (ja, Sie lesen richtig: Dreihunderttausend) Touristen aus China geflutet wurde. Die Verlockung ist gross. Der Preis, den die Luzerner Bevölkerung dafür bezahlt, allerdings auch.

Es mag ja sein, dass chinesische Gäste mehr Geld ausgeben als diejenigen anderer Länder. Wobei es sich um eine ziemlich steile These von Sibylle Gerardi (Luzern Tourismus) handelt. Da keine Zahlen vorliegen sind Zweifel angebracht.

Fakt ist, dass das Geld von den chinesischen Touristen in Luzern vorwiegend in Uhren- und Souvenirklitschen sowie Chinarestaurants mit Gruppenpreisen von zehn bis zwölf Franken für ein Mittagessen pro Person ausgegeben wurde. Inklusive einem Glas Yasmin Tee. Dass da einige China-Restaurants pleite gingen und Konkurs anmelden mussten ist die logische Folge dieses Geschäftsmodells mit dem «Klumpenrisiko».

Uhrenmogul Jörg G. Bucherer wird auch ohne chinesischen Massentourismus einer der reichsten Schweizer bleiben. Einen Grossteil der Belegschaft hat er ja ohnehin schon beim ersten Windstoss der Corona-Pandemie entlassen und nicht in Kurzarbeit geschickt. Er ahnte demzufolge schon damals, dass die Horden von chinesischen Touristen vor seinem Uhrengeschäft am Schwanenplatz in Zukunft ausbleiben werden.

Dem gierigen Blick in den Augen von Frau Gerardi zum Trotz sollte Luzern Tourismus der Verlockung des chinesischen Massentourismus widerstehen und den eingeschlagenen Weg der Nachhaltigkeit im Tourismussegment konsequent weiterführen.

-

28.12.2022 - Blick-Seite von Google als unsicher bezeichnet

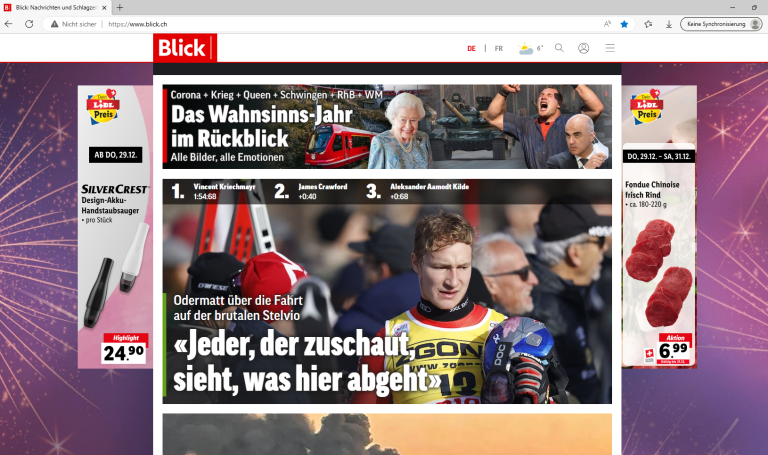

Was Odermatt über die Fahrt auf der brutalen Stelvio zu sagen hat, ist eigentlich nicht wichtig, wenn Sie derzeit gerade den Blick lesen.

Viel wichtiger ist, dass das vermutlich publikumswirksamste Schweizer Onlineportal derzeit für alle Benutzer*innen laut Google eine Gefahr darstellt. Sehen Sie sich die URL-Zeile ganz genau an. Das Warnzeichen kann deutlicher nicht sein.

Sowas kann gegen Jahresende passieren. Die üblichen Dezember-Updates müssen auf den Servern verarbeitet werden. Oder das Abo für die Sicherheitsbestätigung der Website ist abgelaufen. Möglicherweise, aber kaum vorstellbar, ist die gesamte IT-Abteilung von Ringier infolge Weihnachtsferien abwesend.

Nicht passieren dürfte allerdings, dass Blick trotz einem Hinweis per Mail von meiner Wenigkeit vor zwei Tagen bis jetzt nicht reagiert hat, um das Übel zu beheben. Das ist für einen Medienkonzern dieser Grössenordnung fast schon fahrlässig.

Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass Medien einen Tummelplatz für Cybercrime darstellen. Erinnern Sie sich noch an die Malware-Attacke auf 20 Minuten 2016, als 20Minuten selbst vom Bund gesperrt werden musste?

Mit der Sicherheit im Internet lässt sich nicht spielen, auch wenn der Vorfall bei Blick vermutlich auf einen internen Lapsus zurückzuführen ist.

Entwarnung: Nach nun vier Tagen ist heute (29.12.2022) die Google-Warnung «nicht sichere Webseite» aus der URL-Zeile von Blick verschwunden. Sie können die Blick-Schmonzetten somit wieder gefahrlos geniessen.

-

27.12.2022 - Tg der Autofahrerinnen aus der Region Zofingen

«Es lief die Beine runter»: Aargauerin erklärte Fahrerflucht vor Gericht mit Durchfall

Wer einen Verkehrsunfall verursacht, muss sich bei der Polizei melden. Eine Frau aus der Region Zofingen AG hat dies unterlassen – aus speziellen Gründen. Jetzt wurde sie verurteilt.

Vor dem Bezirksgericht Aarau ist unlängst ein Fall von Fahrerflucht verhandelt worden. Die Angeklagte, eine Mittdreissigerin aus der Region Zofingen, hatte auf der Tramstrasse in Suhr einen Selbstunfall gebaut. Danach fuhr sie mit dem beschädigten Auto nach Hause.

Beim Unfall kamen keine Personen zu Schaden. Auch die Autofahrerin selber blieb unverletzt. Es entstanden allerdings Schäden an Inselschutzpfosten und am Wagen. Verschiedene Autoteile sowie ein Kontrollschild blieben an der Unfallstelle liegen. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, versuchte die Frau dem Gericht zu erklären, weshalb sie nicht die Polizei informierte.

Zum Unfall sei es gekommen, als es sie plötzlich an den Beinen und Füssen gejuckt habe. Weil sie sich vorgebeugt habe, um sich mit der rechten Hand zu kratzen, sei ihre linke Hand vom Steuer gerutscht. In der Folge kam das Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Inselschutzpfosten.

«Das war mir grauenhaft peinlich»

Die Frau gab ausserdem an, wegen einer Hauterkrankung in ärztlicher Behandlung zu sein und Cortisonpräparate zu verwenden. Wegen der Medikamente habe sie Durchfall gehabt – und sich in die Hose gemacht. «Es lief die Beine runter, gruusig», sagte sie vor Gericht, wie die «Aargauer Zeitung» weiter schreibt. «Das war mir grauenhaft peinlich. So konnte ich nicht zur Polizei gehen, das wäre menschenunwürdig gewesen.»

Zu Hause angekommen, duschte die Frau zuerst. Anstatt die Polizei zu informieren, legte sie sich danach schlafen. Zur Rechtfertigung vor Gericht nannte sie zuerst ein Update-Problem ihres Handys und dann ein Problem mit dem Internet, und auch am nächsten Morgen habe sie nicht die Polizei anrufen können, weil sie so beschäftigt bei der Arbeit gewesen sei. Daher meldete sie erst am Nachmittag den Unfall. Nur: Die Polizei hatte da schon längst das Nummernschild am Unfallort entdeckt. Es war zu spät.

Erinnert an den Schnellfahrer John L.

Die Durchfall-Erklärung genügte dem Gericht nicht. Es verurteilte die Frau zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 130 Franken und zu einer Busse von 3500 Franken. Der Verteidiger hatte verlangt, die Frau nur wegen Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit zu verurteilen, da wegen der späten Meldung kein Alkoholtest gemacht werden konnte. Das Gericht sprach die Frau jedoch in allen Punkten schuldig, darunter pflichtwidriges Verhalten nach einem Unfall und Inverkehrbringen eines Fahrzeugs in nicht betriebssicherem Zustand.

Die Höhe des Tagessatzes wurde wegen der hohen Kredit- und Steuerschulden der Angeklagten auf 90 Franken reduziert, die Anzahl Tagessätze auf 45 gesenkt. Von der Busse muss die Frau aus gleichem Grund nur 1000 Franken bezahlen.

Der Fall erinnert an den Schnellfahrer John L.*, der geblitzt worden war. Der Berner erklärte letztes Jahr vor Gericht, er habe starke Darmprobleme gehabt. Doch dies liess das Bundesgericht nicht gelten. * Name bekannt.Schreibt Blick.

Liebe Autofahrerinnen aus der Region Zofingen: «An apple a day keeps the doctor away» sagt ein amerikanisches Sprichwort. «Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern». Und damit auch die Aargauer Justiz, wenn's wieder mal ganz dünn kommt.

Was ein Apfel am Tag allerdings nicht von uns fernhält, sind die intellektuell über alle Zweifel erhabenen Blick-News am frühen Morgen auf der Frontseite.

-

26.12.2022 - Tag der Pfaffenstaaten

Netanjahu, Israel und die Juden

Die New York Times hat in einem ungewöhnlich scharfen vorweihnachtlichen redaktionellen Leitartikel vor einer Gefährdung der Demokratie in Israel gewarnt. Einen Tag vorher hatte der dreifache Pulitzer-Preisträger, Thomas L. Friedman, in einem langen Bericht die bevorstehende Bildung einer ultrarechten und ultranationalistischen Regierung unter Benjamin Netanjahu als einen besorgniserregenden Wendepunkt beschrieben. Vier Parteiführer in der Regierungskoalition seien wegen Korruption oder Anstiftung zum Rassismus verhaftet, angeklagt, verurteilt worden oder im Gefängnis gewesen. Politiker vom äußersten rechten Rand sollen Schlüsselpositionen zur Kontrolle der nationalen Sicherheit, des Siedlungsbaus und des Bildungswesens erhalten.

Grundlagen des Rechtsstaats bedroht

Die Pläne zur Entmachtung des Obersten Gerichtshofes und der unabhängigen Staatsanwaltschaft bedrohen die Grundlagen des Rechtsstaates. Der 73-jährige Netanjahu, der schon 15 Jahre lang regiert hat, ist zu weitgehenden Konzessionen an die rechtsextremen Koalitionspartner bereit, um seinen seit 2019 laufenden Korruptionsprozess zu beenden und politisch zu überleben. Zu diesem Zweck soll unter anderem ermöglicht werden, Beschlüsse des Obersten Gerichtshofes durch eine einfache Parlamentsmehrheit für nichtig zu erklären.

Die fünfte Wahl in vier Jahren spiegelt die Rechtsschwenkung der israelischen Bevölkerung. Rund 60 Prozent der jüdischen Israelis werden als rechtsgerichtet betrachtet, bei der Jugend zwischen 18 und 24 Jahren steigt es auf 70 Prozent. Auch bei den arabischen Israelis, über 20 Prozent der Bevölkerung, wird vor allem bei den Jugendlichen eine Radikalisierung festgestellt. Die 37. israelische Regierung, die sechste seit 1996 unter Netanjahu, könnte sich unter dem Druck der nationalistisch-religiösen, homophoben und korrupten Verbündeten, mit 400.000 radikalen Siedlern in der besetzten Westbank unter drei Millionen Arabern, als Brandstifter entpuppen. Die Folgen der Spaltung zwischen dem liberal-säkularen Lager und dem nationalistisch-religiösen Lager, vor allem die geplanten Maßnahmen zum Abbau des Rechtsstaates, würden nicht nur die Spannungen innerhalb Israels, sondern auch in der ganzen Region heute mit noch unabsehbarer Intensität steigern.

Verwandlung Israels

Darüber hinaus warnen prominente Persönlichkeiten des Weltjudentums, wie Abe Foxman, der frühere Direktor der US-amerikanischen Anti-Diffamierungs-Liga, dass die Verwandlung Israels zu einem "fundamentalistisch-religiösen Staat, zu einem Staat des theokratischen Nationalismus" Israel von 70 Prozent des Weltjudentums abschneiden würde. Im Jahr 2018 lebten von 14,6 Millionen Juden in der Welt nur 1,36 Millionen in Europa, rund 6,5 Millionen in Israel und im besetzten Westjordanland, fast genauso viele wie in Amerika (davon 5,7 Millionen allein in den USA).

Israel ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte, eine blühende Hightech-Großmacht, der einzige pluralistische Staat in der ganzen Region. Man darf aber nicht verschweigen, verdrängen oder unterschätzen, dass allein der Schatten über diesen Rechtsstaat, über das Bekenntnis zu Menschen- und Bürgerrechten, dem Antisemitismus weltweit neue Nahrung geben würde. Schreibt DER STANDARD.

Da wird aber medial ein gewaltiger Popanz um die Regierungsbeteiligung der israelischen Fundamentalisten aufgebaut. Es gab seit der Gründung des Staates Israel kaum eine Regierung, die ohne Regierungs-Beteiligung oder gnädiger Duldung der religiösen Fundamentalisten auskam.

Das dürfte auch einer der nachvollziehbaren Gründe sein, weshalb etliche «Experten» Israel hinter vorgehaltener Hand als «Pfaffenstaat» bezeichnen. Denn ohne die Hardcore-Religiösen läuft in Israel seit jeher rein gar nichts. So viel Wahrheit muss schon sein!

-

25.12.2022 - Tag der religiösen Aufklärung, die niemals stattfinden wird

Gegen Diskriminierung muslimischer Mädchen: Mitte fordert Kopftuchverbot an Schulen

Mitte-Nationalrätin Marianne Binder will Kopftücher an Schulen verbieten. Unterstützt wird sie dabei von weiteren Bürgerlichen. Sie sehen in der Verschleierung eine Diskriminierung der betroffenen Mädchen.

Für sie ist das Kopftuch kein Zeichen der Religionsfreiheit, sondern vielmehr Ausdruck der Unterordnung und Diskriminierung muslimischer Mädchen. Marianne Binder (64) will sich damit deshalb nicht abfinden. Nicht zum ersten Mal nimmt die Aargauer Mitte-Nationalrätin Kinderkopftücher an Schulen und Kindergärten ins Visier.

Mit einem Vorstoss will Binder den Bundesrat ein Verbot prüfen lassen. Gar nicht so einfach, immerhin garantiert die Bundesverfassung die Religionsfreiheit. Genau deshalb will die Mitte-Politikerin abklären lassen, ob sich hier religiöses Recht nicht staatlichem unterzuordnen hat.

«Nicht im Sinne der Verfassung»

Es sei allen Kindern die gleichen Rechte und Freiheiten sowie der Kinderschutz zu garantieren. «In unseren Bildungseinrichtungen muss eine freie Entfaltung aller Kinder ohne Kinderkopftuch garantiert sein», betont Binder. «Sich auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit zu berufen, um Unterordnung zu rechtfertigen, kann nicht im Sinne der Verfassung sein.»

Für sie ist klar, dass das Kopftuch den Mädchen meist von den Eltern aufgezwungen wird. Die Schule hingegen müsse für den Rechtsstaat und damit für die Freiheit und gleiche Rechte für alle eintreten, sagt sie. «Deshalb soll das Kopftuch für muslimische Mädchen mit sexualisierendem und diskriminierendem Charakter darin keinen Platz haben», fordert Binder. Denn: «Es hemmt die Entwicklung und Bewegungsfreiheit der Mädchen und widerspricht dem pädagogischen Ziel der Gleichberechtigung und Chancengleichheit.»

Unterstützung aus bürgerlichen Parteien

Auch wenn es sich nur um eine kleine Minderheit handle, die betroffen ist: Sie dürfe nicht einfach übergangen werden, zeigt sich Binder überzeugt. Es gehe hier nicht um Sonderrechte gegen Minderheiten, sondern um Recht für eine kleine Minderheit von Kindern.

Binder steht mit ihrer Forderung nicht allein. Unterstützung erhält sie aus mehreren bürgerlichen Parteien. Darunter sind mit Gerhard Pfister (60) und Philipp Bregy (44) nicht nur Präsident und Fraktionschef der Mitte-Partei, sondern auch EVP-Präsidentin Lilian Studer (44), SVP-Nationalrätin Esther Friedli (45) und FDP-Ratskollegin Jacqueline de Quattro (62).

Bundesrat sieht den Ball bei den Kantonen

Ganz anders reagierte bisher der Bundesrat. Er lehnte frühere Forderungen nach einem Kopftuchverbot an Schulen klar ab. Das zuständige Justiz- und Polizeidepartement sah keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Vor allem aber wies die Regierung darauf hin, dass das Schulwesen in der Kompetenz der Kantone sei.

Dieser föderalistische Ansatz habe sich insgesamt sehr gut bewährt, zeigt sich der Bundesrat überzeugt – «gerade auch angesichts grosser konfessioneller und kultureller Unterschiede zwischen den Kantonen und ihrem von lokalen Traditionen geprägten Umgang mit Religion». Mit solch einzelfallgerechten Lösungen vor Ort liessen sich bessere Ergebnisse erzielen als mit einem nationalen Kopftuchverbot an der Schule. Schreibt BLICK.

Und wieder einmal fetzen sich Politiker*innen wegen einem Fetzen Stoff, den weibliche Wesen einer gewissen Religionslehre auf ihrem Kopf tragen.

Der ultra-neoliberale Mitte-Präsident Gerhard Pfister springt über jedes Stöckchen, das man ihm hinhält. Er ist sich auch nicht zu schade, mit billigen SVP-Themen ein paar Wählerstimmen abzustauben.

Dass diese Mission Impossible zum Scheitern verurteilt ist, müsste selbst dem vor Dummheit strotzenden Mitte-Politiker bewusst sein. Man darf sich schon langsam fragen, ob diese verkommenen Polit-Granden in Zeiten wie diesen wirklich keine dringendere Probleme zu wälzen haben?

Ein Kopftuchverbot, egal auf welcher Altersebene, produziert nur muslimische Märtyrerinnen. Sich von diesem Stoff-Fetzen zu befreien, liegt allein in den Händen der Musliminnen und ihren muslimischen Gebietern.

Dass die Musliminnen es nicht einmal in der Schweiz wagen, so sie es denn überhaupt wollen, zeigt einmal mehr, mit welcher Hoffnungslosigkeit der Islam einer Aufklärung hinterherhinkt.

Der Iran und Afghanistan sind derzeit beispielhaft für das Versagen dieser Steinzeit-Religion, die niemals in der Neuzeit ankommen wird.

Denn wie in den früheren Zeiten des Christentums dient auch der Islam einzig und allein dem totalitären Machterhalt der religiösen Nomenklatur bzw. Nomenkleptokratur.

-

24.12.2022 - Tag des chinesischen Plastikplunders

Kriselnde Wirtschaft in China: Traurige Weihnachten unter den Plastiktannen von Yiwu

Das Haupthandelszentrum für westliche Weihnachtsdeko in China hat totale Flaute. Bald drei Jahre Corona lasten schwer.

«Es gibt keine Lösung», sagt dieser Händler im internationalen Handelszentrum von Yiwu. Man weiss nicht genau, ob er lacht oder weint. Seine Verzweiflung jedenfalls ist gross.

Er verdiene kaum noch Geld. Seit drei Jahren. Seit China die Grenzen dichtgemacht hat, wegen Corona. Normalerweise kämen Importeure aus aller Welt hier vorbei. Jetzt sei kaum jemand da.

Weihnachtsschmuck während 365 Tagen im Jahr

Wir gehen die Gänge runter im riesigen Gebäude und steigen die Treppen hoch – die Rolltreppen sind ausgeschaltet. Im vierten Stock der 300 Fussballfelder grossen Anlage hängt der Weihnachtsschmuck während 365 Tagen im Jahr: Leuchtende Rentiere, Stoffsamichläuse, jeglicher Schmuck für den Christbaum, aber auch Plastikschneemänner, Weihnachtssterne und Christbäume aus Plastik – alles, was an Weihnachten aufgestellt und aufgehängt wird, findet man in Yiwu.

Zum Beispiel bei Lu Min Ying. Sie führt den Ausstellungsraum eines Plastikbaumherstellers: «Früher kamen die Kunden in Wellen. Besonders im Februar und März standen sie bei uns Schlange, um ihre Bestellungen aufzugeben. Die Gänge hier waren brechend voll.»

Sie, die seit 20 Jahren Plastiktannen verkauft, zupft bei einem zwei Meter hohen Baum die Äste zurecht. Für wen, ist nicht klar. Denn weit und breit sind keine Kunden zu sehen.

Immerhin bestellten ihre Stammkunden noch online. Neue Kunden gewinnen sei aber kaum möglich und neue Produkte zu vermarkten auch schwierig, wenn man nur Bilder und Videos davon zeigen könne. Wer die Bäume vor Ort anschaue, bestelle tendenziell mehr, sagt Lu Min Ying.

Händler schliessen

Sie schaut den leeren Gang runter und erzählt, dass viele, die neu ins Weihnachtsbusiness eingestiegen sind, in den letzten Jahren wieder schliessen mussten. Wie viele der Weihnachtshändler dicht gemacht haben, will weder der Betreiber des Marktes noch dessen Muttergesellschaft sagen. Auch das Propaganda-Ministerium in Yiwu gibt sich zugeknöpft.

Gemäss Propaganda-Behörde der Stadt stammen 80 Prozent der weltweit verkauften Weihnachtsartikel aus Yiwu. Über 20'000 verschiedene Produkte, die in alle Ecken und Enden der Welt gehen.

Im Jahr vor der Pandemie machten die Weihnachtshändler umgerechnet rund 280 Millionen Franken Umsatz. Dieses Jahr sind es gemäss offiziellen Zahlen zehn bis 15 Prozent weniger. Es sind Zahlen, die nicht überprüfbar sind. Einzig der Eindruck bleibt: die leeren Gänge, die geschlossenen Verkaufsflächen, die stillstehenden Rolltreppen, das Klagen Händler.

Weihnachtswunsch: bessere Geschäfte

Vom Weihnachtsmann wünsche sie sich bessere Geschäfte, sagt eine andere Frau, die mit Nikoläusen handelt. Vom Anhänger bis zum lebensgrossen Samichlaus – auf Skiern, im Schlitten, mit Saxofon – gibt es alles.

Weihnachten feiert sie selbst nicht: «Bei uns gibt es diese Tradition nicht. Weihnachten ist ein Geschäft. Wir verkaufen Weihnachtsartikel.» Und wie sie hoffen viele der Händlerinnen und Händler hier, dass sie bald wieder mehr verkaufen. Jetzt, wo China die Covid-Massnahmen lockert. Die Samichläuse und Plastiktannen stehen auf jeden Fall schön drapiert bereit. Schreibt SRF.

Hatte die MIGROS an der Hertensteinstrasse in Luzern 2019 im Erdgeschoss noch eine eigene Abteilung mit lauter Weihnachtsplunder chinesischer Herkunft, war von alledem in den Jahren 2020 bis zum heurigen Weihnachtsfest nichts mehr zu sehen.

Jetzt aber Hand aufs Weihnachtsherz: Hat jemand diesen billigen Ramsch aus China vermisst? Wer braucht schon einen Plastik-Blumenstrauch mit 200 LED-Lämpchen, die bereits zu Hause beim Auspacken von den Plastikästen fallen?

-

23.12.2022 - Tag des Altersstarssinns

Christoph Blocher: Dank an Ueli Maurer

Mit Bundesrat Ueli Maurer tritt auf Ende Jahr ein bescheidener, volksverbundener Staatsmann zurück. Ihm ging es immer um die gute Sache. Ueli Maurers Rücktritt mag durch die Tatsache erleichtert worden sein, dass die Bundesratskollegen und die Parlamentarier entgegen seinen Warnungen in jüngerer Zeit fast sämtliche Schleusen der Staatsfinanzen in unverantwortlicher Weise geöffnet haben.

Mit dem Zürcher Oberländer tritt eine Ausnahmeerscheinung aus unserer obersten Landesbehörde zurück, die sich um alle Stufen unseres Gemeinwesens verdient gemacht hat: vom Vereinsaktuar in seiner Gemeinde zum Gemeinderat, Kantonsrat, Kantonsratspräsidenten, Nationalrat und schliesslich Bundesrat. Wundert es uns, dass er eine seriösere, wirklichkeitsnähere Politik betrieb als die heutigen Jungspunde, deren Karriere vom Gebärsaal in den Hörsaal und dann in den Ratssaal verläuft? Zumal Ueli Maurer bis zur Wahl in die Landesregierung nie Berufspolitiker war, sondern daneben einem «anständigen» Beruf nachging. Dazu kamen zusammengezählt mehrere Jahre Militärdienst, die ihn bis zum Major der Radfahrertruppen führten. Dazu ist er Familienvater von sechs Kindern. Aber nie wäre es ihm in den Sinn gekommen, diese medienwirksam ins Parlament zu schleppen – wie wir es heute bei pubertären Politikerinnen und Politikern erleben.

1996 bis 2008 führte er die SVP Schweiz, die damals von der viertstärksten zur stärksten Partei der Schweiz wurde.

Im Verteidigungsdepartement setzte sich Maurer hartnäckig für den Ausbau der Truppenstärke ein. Als Finanzminister sorgte er für einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Und ermöglichte eine rasche finanzielle Hilfe am Anfang der Covid-Pandemie. Dass Ueli Maurer keinerlei Allüren pflegte, zeigte er in seiner Schlussansprache, in der er sagte: «Bundesräte sind nicht mehr als Fussnoten der Geschichte.» Schreibt Christoph Blocher in seinen Regionalblättchen über Swiss Regiomedia AG.

Man kann Blocher bezüglich seiner Laudatio auf den abtretenden Bundesrat Ueli Maurer durchaus beipflichten. Maurer hat vor allem in der Krisenzeit rund um den ersten Corona-Lockdown so ziemlich alles richtig gemacht und Führungsstärke bewiesen. Dass er dann im zweiten Jahr der Pandemie im Zusammenhang mit den Querdenkern*innen aus der Trychlerszene ab und zu in seine alte Rolle als SVP-Parteipräsident schlüpfte, sei ihm verziehen.

Die Seitenhiebe Blochers auf die jüngere Politgeneration sind allerdings eher peinlich. Der Alte vom Herrliberg scheint dem Altersstarrsinn verfallen zu sein. Anders ist es kaum erklärbar, dass er als intelligenter Mensch den Wandel der Zeit, der auch vor den jungen Politikern*innen nicht Halt macht, kaum wahrnimmt geschweige denn akzeptiert.

Dass einer der Propheten aus der jungen Politgarde des heiligen Christophorus vom Herrliberg je nach Blickwinkel inzwischen mit seiner täglichen Videobotschaft über die YouTube-Seite der WELTWOCHE zum absolut peinlichen Clown mutiert, scheint Blocher entgangen zu sein.

Oder er bemerkt nicht, dass sein Zögling und Hardcore-Influencer Roger Köppel den durchaus vorhandenen Intellekt wie seinerzeit Mörgeli der untersten Schublade in Sachen Primitivität geopfert hat, um auch noch den letzten aller Vollpfosten aus der Querdenkerszene zu erreichen.

-

22.12.2022 - Tag der zweiten Meinung

Unsinnig, gefährlich, teuer: Die meisten Rücken-OPs sind überflüssig

Chirurgen in Deutschland operieren zwei- bis dreimal so oft an der Wirbelsäule wie ihre Kollegen in Frankreich oder England. Viele der Eingriffe sind unnötig, einige schaden dem Patienten, ein großer Teil ist rein wirtschaftlich begründet.

Mit Schrauben stabilisieren, mit Federn aufspreizen oder Bandscheiben ersetzen – in Deutschland hat sich in den letzten Jahren die Zahl der Operationen an der Wirbelsäule mehr als verdoppelt. Dabei ist ein chirurgischer Eingriff nach einer Erhebung der techniker-Krankenkasse in 85 Prozent der Fälle nicht nötig. Die Gründe liegen zum einen in wirtschaftlichem Kalkül (eine Operation bringt mehr Geld als die konservative Behandlung), zum anderen auch in der Ungeduld der Rückenpatienten, die schnell wieder funktionieren wollen. Umso schlimmer, dass viele Operationen gar nicht den erhofften Erfolg bringen.

Viele Patienten wollen nicht abwarten

„Dabei liegt es nicht an der Fähigkeit des Chirurgen oder den eingesetzten Techniken“, sagt der Wirbelsäulenspezialist Martin Marianowicz, der diese Probleme in seinem 2010 erschienenen Buch „Aufs Kreuz gelegt“ darstellt. Es wird also nicht zu schlecht operiert, aber oft zu schnell: 90 Prozent der Rückenprobleme gleicht der Körper in zwei bis drei Monaten selbstständig aus. Abwarten wäre also oft ein guter Rat. Zusätzlich helfen konservative Maßnahmen, wie Medikamente und Bewegungstraining. „Viele Patienten wollen oder können diese Zeit jedoch nicht aufbringen, müssen rasch wieder arbeitsfähig sein und entscheiden sich deshalb für eine Operation“, sagt Bernhard Meyer, Direktor der Neurochirurgischen Klinik und Poliklinik am Universitätskrankenhaus rechts der Isar.

Fatale "Bildergläubigkeit"

Eine weitere Ursache für die ausufernde Zahl von Rückenoperationen sind falsch interpretierte Röntgen- und Kernspinaufnahmen. Denn gerade für Wirbelsäulenprobleme gilt: Schäden, die das Untersuchungsbild aufdeckt, müssen nicht unbedingt Ursache der Beschwerden sein. Trotzdem ist die Orthopädie „bildergläubig“ und röntgen wird in vielen Praxen routinemäßig durchgeführt – bevor der Arzt den Patienten überhaupt zu Gesicht bekommen hat.

Zeigt die Aufnahme dann mehrere Probleme an der Wirbelsäule, was für die meisten der über-50-Jährigen zutrifft, rät der Arzt, den augenscheinlich massivsten Schaden möglichst rasch operieren zu lassen. Eine schlechte Empfehlung. Denn dieser muss nicht die Beschwerden auslösen. Eine ausgeprägte Veränderung kann nämlich fast symptomfrei bleiben, eine unauffällige Verengung oder Vorwölbung dagegen starke Schmerzen verursachen. Der Chirurg setzt also das Skalpell womöglich an der falschen Stelle an. Die Operation ist uneffektiv, die Beschwerden bleiben.

Schmerzempfinden individuell unterschiedlich

Allgemeine Behandlungsrichtlinien, die sich ausschließlich am Untersuchungsbild orientieren, sind also wenig sinnvoll. „Für die Orthopädie gilt in erster Linie, dass jede Veränderung, die der Arzt an der Wirbelsäule erkennt, unter der der Patient jedoch nicht leidet, keine Krankheit ist, sondern nur eine Erkenntnis, die meist keine Behandlung erfordert“, stellt Martin Marianowicz fest.

In diesem Zusammenhang gibt es auch Studien. So zeigt eine Untersuchung der Harvard University, dass von beschwerdefreien Patienten (Durchschnittsalter 70 Jahre) auf dem Röntgenbild 92 Prozent einen Bandscheibenvorfall aufwiesen, 40 Prozent eine Wirbelstenose (Einengung des Wirbelkanals).

Beschreibung sagt mehr als ein Röntgenbild

Wesentlich sinnvoller für Diagnose und erfolgreiche Behandlung ist es, den Patienten genau nach seinen Beschwerden zu befragen und sich nicht (ausschließlich) auf bildgebende Verfahren zu verlassen. Warum viele Ärzte die schnelle Röntgenuntersuchung der langwierigen Anamnese dennoch vorziehen, ist nachvollziehbar. Wenn für einen Kassenpatienten nur ein Honorar von rund 30 Euro pro Quartal zur Verfügung steht, rechnet der Arzt mit jeder Behandlungsminute. Die „Bildergläubigkeit“ als Mitursache von unnötigen Rückenoperationen ist also auch wirtschaftlich begründet. Im Hinblick auf die gesamten Gesundheitskosten erscheint das jedoch kurzsichtig: Die Kassen honorieren nicht das ausführliche Gespräch mit dem Patienten, zahlen jedoch oft fünfstellige Summen für die oft aufwändigen und oft sinnlosen Rücken-OPs.

Wann operiert werden muss

Allerdings gibt es auch medizinisch absolut notwendige Rückenoperationen. Für Bandscheibenvorfälle ist die Operation nur richtig, wenn Körperfunktionen leiden. „Bei ausgeprägten Lähmungen oder Störung der Blasen- und/oder Mastdarmfunktion ist eine Operation unumgänglich“, sagt Neurochirurg und Wirbelsäulenspezialist Bernhard Meyer, „Alles andere dagegen sind relative Operationsindikationen“, betont Bernhard Meyer.

Die häufigsten Rückenoperationen sind Eingriffe an der Bandscheibe und Entlastungs- sowie Stabilisierungmaßnahmen bei Stenosen (Verengungen von Wirbelkanälen). Von Wirbelsäulenspreizern, die gedrückten Bandscheiben Entlastung schenken sollen und die erst seit einigen Jahren auf dem Markt sind, hält Bernhard Meyer allerdings wenig. Der Goldstandard sei, unter Mikroskopsicht den Teil der Bandscheibe zu entfernen, der ausgetreten oder verschoben ist, auf Nerven drückt und damit die Probleme verursacht.

Hohe Erfolgsquoten

Etwas aufwändiger ist die Behandlung von Stenosen. Dabei entfernt der Chirurg winzige Knochenteile, um dem Nerv wieder genügend Raum zu geben. Wird dabei eine Stabilisierung des Bereichs nötig, setzt der Operateur Schrauben und Stäbe ein. Die Zufriedenheit von Patienten, die medizinisch notwendige OPs hatten nach einer dieser genannten Bandscheiben-, Stenosen- oder Stabiliserungsmaßnahmen beträgt 70 bis 80 Prozent, so das Ergebnis der nternationalen Studie SPORT (Spine Patient Outcomes Research-Trial). Lag jedoch eine relative Operationsindikation vor – etwa Bandscheibenprobleme, die keine funktionellen Lähmungen auslösen, sondern „nur“ Schmerzen sowie Taubheitsgefühle – ist die Erfolgsquote nach einem Jahr genauso hoch wie die von Patienten mit den gleichen Bandscheibenproblemen, die sich jedoch nicht operieren ließen, sondern sich für konservative Maßnahmen entschieden hatten und abwarteten.

Welchen Weg der Patient wählt, bleibt ihm also in den meisten Fällen selbst überlassen. „Auf keinen Fall sollte er sich dabei von Angst leiten lassen“, sagt Experte Bernhard Meyer. Weder durchs Abwarten – falls nicht bereits funktionelle Lähmungen vorliegen – noch durch die in den allermeisten Fällen erfolgreiche Operation würden Lähmungen drohen. „Hier verbreiten Ärzte oft unnütz Panik“, warnt der Wirbelsäulenspezialist. Eine Zweitmeinung einholen und sich einen Arzt suchen, der sich Zeit für die Untersuchung nimmt, ist der wahrscheinlich beste Weg. Schreibt FOCUS.

Dass nicht selten «unsinnige» medizinische Eingriffe in Kliniken vorgenommen werden, ist keine neue Erkenntnis. Darüber seriös zu berichten stellt sich aber leider oft als schwieriges Unterfangen dar.

Den Journalisten*innen fehlt bei diesem sensiblen und von Politik sowie Gesundheits-Industrie geschützten Thema in der Regel das medizinische Wissen, um die Behauptungen mit Fakten beweisen zu können. Die Halbgötter in Weiss wiederum stehen aus nachvollziehbaren Gründen nur selten als fundierte Experten zur Verfügung. Wer beisst denn schon gern in die Hand, die ihn füttert?

Hinzu kommt, dass viele Kliniken in den letzten Jahrzehnten privatisiert und an global agierende Gesundheitskonzerne aus aller Herren Länder verkauft wurden. Angeblich um die Kosten zu senken. Das Gegenteil ist eingetroffen.

Die Shareholder von Wallstreet, London Stock Exchange, Johannesburg Stock Exchange usw. reiben sich die Hände. In diesen Kreisen zählen nur Umsatz und Gewinn.

Dass selbst Ärzte*innen unter diesen Voraussetzungen und auf Druck des örtlichen Geschäftsführers Berufseid, Berufsethik und Moral beiseite schieben, liegt auf der Hand. Wer es trotzdem wagt, wird aussortiert. Genau darüber sprach kürzlich ein deutscher Arzt in einer Sendung der ARD. Ohne Gesichtserkennung und mit abgewandelter Stimme, wohlverstanden!

Dass aber seriöse Berichterstattung über unnötige Operationen wichtig ist, zeigen Erfahrungen mit der Brustamputation bei Brustkrebs. Nachdem die Medien vor circa zehn Jahren viele der damals beinahe exzessiv durchgeführten Brustamputationen als unsinnig anprangerten und damit ins Rampenlicht der Öffentlichkeit brachten, fand vor allem bei den betroffenen Frauen ein Umdenken statt.

Besonders der Hinweis auf die «zweite Meinung» wurde befolgt. Dadurch konnten bis heute zigtausende von unsinnigen Brustamputationen verhindert werden, ohne die Patientinnen damit dem Tod durch Brustkrebs zu opfern. Andere Behandlungsmethoden, die auch vorher schon bekannt waren, setzten sich durch.

Vertrauen in den Arzt ist nicht nur gut sondern wichtig. Geht es doch öfters um nicht weniger als um Leben oder Tod. Eine gewisse skeptische Vorsicht allerdings auch.

Ist man sich der Sache nicht sicher, hilft beim leisesten Zweifel eine zweite Meinung weiter. Denn wo immer Menschen am Werk sind werden Fehler gemacht.

-

21.12.2022 - Tag eines vorsintflutlichen Drehbuchs namens «Koran»

Taliban verbieten Universitätsbildung für Frauen

In Afghanistan haben die radikalislamischen Taliban ein Bildungsverbot für Frauen verhängt. Studentinnen werden mit sofortiger Wirkung von Universitäten ausgeschlossen.

Die radikalislamischen Taliban haben in Afghanistan Frauen die Universitätsbildung verboten. In einer Regierungserklärung wurden alle privaten und öffentlichen Universitäten angewiesen, das Bildungsverbot für Frauen bis auf Weiteres durchzusetzen. Das berichteten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf eine Mitteilung des Ministeriums für Höhere Bildung. Unterzeichnet wurde die Erklärung demnach vom amtierenden Minister Scheich Neda Mohammed Nadim. Eine Begründung gab es nicht.

Der Schritt wird international heftig kritisiert. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch nannte das Verbot eine "beschämende Entscheidung". Die Taliban machten jeden Tag deutlich, dass sie die Grundrechte der Afghanen, insbesondere der Frauen, nicht respektierten, twitterte die Organisation. In einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verurteilten die Vertreterinnen und Vertreter der USA und Großbritanniens den Schritt. "Die Taliban können nicht erwarten, ein legitimes Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu werden, solange sie nicht die Rechte aller Afghanen respektieren, insbesondere die Menschenrechte und die Grundfreiheit von Frauen und Mädchen", sagte der US-Vertreter Robert Wood.

Nur wenige Stunden vor der Ankündigung hatte die neue UN-Sondergesandte für Afghanistan, Rosa Otunbajewa, in der Sitzung des Sicherheitsrats eine Verschärfung des Taliban-Regierungskurses bemängelt: "Wir haben eine Reihe von Einschränkungen erlebt, die besonders für Frauen schädlich sind", sagte Otunbajewa. "Ihr sozialer Raum wird nun ebenso eingeschränkt wie ihr politischer Raum."

Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Taliban Frauenrechte massiv eingeschränkt. Mädchen und Frauen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Trotz internationaler Kritik halten die Taliban an ihrem Kurs fest.

Universitäten waren bereits gezwungen, neue Regeln einzuführen. So wurden Eingänge und Unterrichtsräume nach Geschlechtern getrennt. Frauen durften nur von anderen Frauen oder alten Männern unterrichtet werden. Auch weiterführende Schulen ab der siebten Klasse sind für Mädchen seit dem Machtwechsel geschlossen.

In Kabul ist Frauen seit einigen Monaten der Besuch in öffentlichen Parks und Fitnessstudios untersagt. Schreibt DIE ZEIT.

Mit der Science-Fiction-Trilogie «Zurück in die Zukunft» (Back to the future) aus den Jahren 1985, 1989 und 1990 von Regisseur Robert Zemeckis schuf Hollywood drei Blockbuster, die Millionen von Menschen weltweit in die Kinos lockten.

Mit «Zurück in die Steinzeit» produzieren die Taliban keinen Blockbuster. Dafür aber eine menschliche Tragödie, unter der Millionen von Frauen in Afghanistan zu leiden haben.

Das Drehbuch für dieses vorsintflutliche Trauerspiel schrieb Mohammed. Religionsstifter, Prophet und Gesandter Gottes in Personalunion. Geboren irgendwann zwischen 570 und 573 in Mekka.

Regie in diesem für das 21. Jahrhundert unwürdigen Schauspiel führen die afghanischen Taliban. Sie berufen sich auf das «heilige» Drehbuch Mohammeds mit dem Titel «Koran». Finanziell unterstützt werden sie u.a. von Katar und den westlichen Hilfsgeldern.

Für die wissenschaftliche Bedeutungslosigkeit islamischer Länder, die rund ein Fünftel der gesamten Weltbevölkerung stellen, gibt es Gründe. Der Koran ist einer davon. «Islamische Wissenschaftler waren einmal Weltspitze - wenn auch vor tausend Jahren. Als sich das mittelalterliche Europa fest im Griff der Kirche befand, waren es islamische Gelehrte, die das antike wissenschaftliche Erbe der Griechen wiederentdeckten, bewahrten und weiterentwickelten. Vom neunten bis zum 13. Jahrhundert erlebte der Islam eine Blütezeit der Wissenschaften. Doch das Blatt wendete sich: Während Europa sich im Zuge der Aufklärung vom Diktat der Kirche freimachte, gewannen in der islamischen Welt fundamentalistische Strömungen die Oberhand. Der Islam wurde rigider, die auf islamischem Recht basierenden Gesellschaften unfreier. Eine Entwicklung, die bis heute anhält: In Saudi-Arabien ist der dogmatische und konservative wahhabitische Islam Staatsdoktrin.*»

* DER SPIEGEL: «Forschung in islamischen Ländern: Wissenschaft im Namen Allahs»

-

20.12.2022 - Tag der Lieferketten und Schweinedärme

Die kongenialen Brüder: «America First!» hilft deutscher Autoindustrie

"Wir müssen sicherstellen, dass die Zukunft in Amerika gebaut wird." US-Präsident Biden hat die Elektromobilität entdeckt und fährt schwere Geschütze auf: Milliardenschwere Subventionen sollen die heimische Wirtschaft reindustrialisieren. China wiederum soll außen vor bleiben. Und die deutschen Autobauer?

Der Mensch ist zwar bekanntlich seines Glückes Schmied, manchmal jedoch muss er auch zu seinem Glück gezwungen werden. So ähnlich lässt sich die Situation der deutschen Autoindustrie beschreiben, will man die Folgen des Gesetzesvorhabens der US-Regierung unter Präsident Joe Biden - den sogenannten Inflation Reduction Act (IRA) - auf die hiesigen Hersteller wie Zulieferer herunterbrechen. Mit diesem "Inflationssenkungsgesetz" will die US-Regierung ein 738 Milliarden Dollar schweres Investitions- und Subventionsprogramm auf den Weg bringen, das nicht nur die Inflation bekämpfen und das Klima schützen soll.

Das Gesetz zielt auch auf den grünen Umbau der US-Wirtschaft ab - und damit auch des Automobilmarktes. Zudem sollen damit geopolitisch China und Russland in die Schranken gewiesen werden. "IRA" ist die praktische Umsetzung des Trump-Mottos "MAGA!" - "Make America Great Again!"

Fördern und fordern

Was will Biden? Bis 2030 sollen 50 Prozent der im Land verkauften Neuwagen über einen alternativen Antrieb verfügen - das schließt neben reinen Elektroautos auch Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge mit ein: "Die Zukunft der Autoindustrie ist elektrisch, und es gibt kein Zurück mehr. Die Frage ist, ob wir vorangehen oder zurückfallen", erklärte der US-Präsident. Damit werden die USA zum Gamechanger bei der klimafreundlichen Ausrichtung der Mobilitätspolitik zugunsten des Elektroautos.

Ab 2023 gewährt die US-Administration gestaffelte Subventionen von 7500 Dollar Grundzuschuss beim Kauf eines Elektroautos, zuzüglich 2500 Dollar für Fahrzeuge, deren Endmontage in Nordamerika stattfindet. Weitere 2500 Dollar gibt es, wenn die E-Autos in gewerkschaftlich organisierten US-Werken produziert werden. Gefördert werden Elektroautos bis zu einer Preis-Obergrenze von 50.000 Dollar bei PKW und 80.000 Dollar bei den in den USA so beliebten SUV/Pick-ups. Die Batterien müssen größer als sieben Kilowattstunden sein, und die Subventions-Empfänger dürfen nicht mehr als 150.000 Dollar Jahreseinkommen haben. Tesla-Fahrzeuge ebenso wie die meisten deutschen Marken erfüllen diese Bedingungen nicht, GM und Ford aber schon.

Aber die Regierung Biden fördert nicht nur, sie fordert auch. An die Kaufsubventionen für E-Autos angehängt ist eine Lösung der strategischen Abhängigkeit der USA von bisher unverzichtbaren Rohstoff- und Batterie-Importen aus China. Angestrebt wird eine Reindustrialisierung der USA durch Ersatz von Importen durch Produktion in den USA selber. Konkret müssen ab 2023 für die steuerliche Förderfähigkeit 40 Prozent der kritischen Ressourcen in einer Traktionsbatterie wie etwa Lithium aus den USA oder einem Land stammen, das ein Freihandelsabkommen mit den USA hat. Zum Beispiel aus Kanada (USMCA). Dieser Wert steigt jährlich um 10 Prozentpunkte bis auf 80 Prozent für 2027. Bei den Materialien, die nicht als kritisch bewertet werden - Stahl etwa -, wächst der Mindestanteil von 50 Prozent für 2023 auf 100 Prozent für 2029. Deutschland wäre außen vor.

"Besonders besorgniserregende Länder"

Ab 2025 dürfen US-Elektroautos keine Rohstoffe aus China oder Russland mehr enthalten - für die Zellenproduktion der Speicherbatterien ein K.-o.-Kriterium. Kritische Metalle, die aus einem "country of particular concern" stammen, sind ab dann tabu, will man die Steuergutschrift in Anspruch nehmen. Und das wollen alle Hersteller, denn nirgendwo ist die Marge so hoch, als dass ein Autobauer eine solche Summe aus eigener Tasche bezahlen könnte, will er mit IRA-konformen Anbietern konkurrieren.

Auf dieser Liste der "besonders besorgniserregenden Länder" stehen unter anderem Russland und China. China ist nicht nur das Land, das mit CATL und BYD zwei der drei größten Batterieproduzenten weltweit beheimatet, deren Batterien in jedem Elektroauto deutscher Provenienz stecken. (Tesla arbeitet dagegen mit Panasonic.) Aus China kommen auch sehr große Anteile des Graphits, das in faktisch allen heutigen Zellen als Anodenmaterial verwendet wird. Zusätzlich veredelt China Lithium aus Ursprungsländern wie Australien in großen Mengen zu Lithiumhydroxid. Die Abhängigkeit von China bei der Lieferkette ist enorm - für fast alle europäischen und asiatischen Autobauer.

Die Anordnung des Präsidenten werde es den USA ermöglichen, die "Zukunft des E-Autos voranzutreiben, China zu überholen und die Klimakrise anzupacken", teilte das Weiße Haus mit. "Wir müssen sicherstellen, dass die Zukunft in Amerika gebaut wird." Damit ändern sich die Marktzugangsvoraussetzungen in den USA total: Für chinesische Anbieter entfallen sie komplett. Die Pläne junger chinesischer Autobauer, erst den US-Markt und dann von dort aus Europa zu erobern, wurden somit über Nacht Makulatur. Für europäischen Autohersteller erfordern die Pläne eine komplette Umstellung in Produktion, Logistik und Vertrieb. Und für deutsche Autobauer? Ihre aktuellen Logistikströme bei Produktion und Absatz sind quantitativ kaum betroffen. Für die Zukunft müssen allerdings gravierende Änderungen sämtlicher Werks-, Produktions- und Absatzplanungen erfolgen.

Schnell zu TTIP?

Aus "IRA" ergeben sich folgende Konsequenzen für die deutsche Autoindustrie: Derzeit ist kein deutsches Modell förderfähig, da auch der VW ID.4 die Preisobergrenze überschreitet. Gleichzeitig dürfte der Konkurrenzdruck von unten deutlich zunehmen. Und die zukünftigen Auswirkungen werden noch gravierender: Alle E-Produktionsstandorte und Lieferantennetzwerke weltweit müssen neu sortiert werden. Das bedeutet eine Korrektur der bisherigen Werksstrukturpläne und einen totalen Umbau des Lieferantenpools, den Stopp aller bisherigen Pläne außerhalb der "IRA"-Region und den Neubau von Werken in Nordamerika. VW hat bereits den Werksneubau für E-Autos in Wolfsburg oder der Giga-Batteriefabrik in Braunschweig abgeblasen und die Verlagerung nach Nordamerika angekündigt. Volkswagen wird den ID.4 künftig nicht mehr aus Zwickau zuliefern, sondern muss ihn für den US-Markt an einem neuen Produktionsstandort in Tennessee bauen.

Wollen die deutschen Autohersteller am künftigen Wachstum des globalen Elektroautomarkts teilhaben, müssen sie in allen drei Hauptabsatz-Regionen der Welt autonom vertreten sein. Rund 98 Prozent des heutigen Welt-Absatzes von Elektroautos werden in China, den USA und in Europa erzielt.

Mit "IRA" hat die Biden-Administration die Initiative zur Lösung von Abhängigkeiten ergriffen und damit den übrigen Staaten und Unternehmen die Last eigener Entscheidung abgenommen. Vogel, friss oder stirb! Freiwillig das Notwendige zu tun, erspart viel Frust. Man muss das nicht schlecht finden. Für Europa rächt es sich nun aber, dass das Freihandelsabkommen TTIP bis heute nicht in Kraft gesetzt wurde. Aber das könnte sich nun - dank "IRA" - schnell ändern. Schreibt NTV.

US-Präsident Joe Biden wurde von Donald Trump im Wahlkampf mit Vorliebe als «sleepy Joe» bezeichnet. Der «schlafende Joe» Biden. Mit einem kurzen Nickerchen während einer landesweit gesendeten TV-Sendung und seinem schleppenden Gang lieferte Biden dem Widersacher die Steilvorlage für den Kalauer.

Doch während The Donald während seiner Präsidentschaft nur wenige seiner Versprechen wahr machte, ist «sleepy Joe» aufgewacht. Mit dem «Inflation Reduction Act» (IRA), einem gigantischen Subventionsprogramm, verknüpft Biden einen Wahlkampfslogan Trumps mit dem IRA: «I'll bring back the jobs from China to the USA.»

Der IRA ist viel mehr als bloss ein Instrument zur Bekämpfung der US-Inflation. Er subventioniert nicht nur die US-Automobilbranche und deren Zulieferer wie in vorliegendem Artikel ausgiebig erklärt, sondern auch etliche andere, teilweise systemrelevante US-Industriezweige. So werden beispielsweise auch Kraftwerkbauer subventioniert, wenn sie die Lieferketten-Vorschriften aus dem IRA einhalten. Oder Chip-Fabriken.

Joe Biden trat an mit dem Versprechen, die gespaltene Nation wieder zu einen. Mag er auch mal auf der Gangway der Air Force One stolpern, ist er dennoch ein erfahrener Politiker, der im Gegensatz zu Trump auf seinen Beraterstab hört und kluge Entscheidungen trifft.

Biden ist sich bewusst, dass die Demokraten die nächste US-Präsidentschaftswal 2024 nur gewinnen, wenn sie Erfolge auf dem Arbeitsmarkt vorweisen können. Quasi das von Trump nicht eingehaltene Versprechen «I'll bring back the jobs from China to the USA» in die Tat umsetzen. Aus welchem Land die Jobs letztendlich zurückgeholt werden, spielt eine eher untergeordnete Rolle.

Hauptsache Job. Denn jeder in die USA «zurückgeholte» Arbeitsplatz bedeutet eine oder gar mehrere Wählerstimmen. Biden auf Roosevelts Spuren oder, anders ausgedrückt, «America First» der leisen Töne. Effizientes Handeln mit einem Hauch von «Vogel friss oder stirb» statt längst gescheiterten Fantasie-Parolen wie «Wandel durch Handel».

Autarkie statt exzessiven Lieferketten rund um den Erdball würden nicht zuletzt auch dem Klima helfen, sich langfristig wieder zu erholen. Auch wenn die Hoffnung zuletzt stirbt, ist das leider eine andere Geschichte.

Schweizer Schweinedärme werden auch weiterhin für die Wurst einmal um den Globus zirkulieren. Die Verarbeitung in der Schweiz wäre nämlich 16 Rappen, ja Sie lesen richtig: 16 Rappen teurer als in China. Das sollten Sie sich nun zusammen mit einer Olma-Bratwurst samt IGP-Label* auf der Zunge zergehen lassen.

Von der Mutter des Kapitalismus Amerika lernen heisst siegen lernen. Nicht immer. Aber immer öfter.

* IGP-Label: «In der Region erzeugt, verarbeitet und veredelt.» Was schlicht und einfach gelogen ist. Dafür sorgt eine Ausnahmeregelung.

-

19.12.2022 - Tag der alarmistischen Experten

Experte William Gumede (52) warnt gar vor neuem Kalten Krieg: Russland baut seine Macht in Afrika aus

Der afrikanische Kontinent spielt eine wichtige Rolle in der russischen Aussenpolitik. Dies begünstigt den Zerfall afrikanischer Demokratien, ist sich ein Experte sicher.

30’370’000 km², 1216 Milliarden Einwohner, 54 Staaten – Afrika auf seiner Seite zu haben, bedeutet, den zweitgrössten Kontinent – in Sachen Bevölkerung und Fläche – seinen Verbündeten nennen zu dürfen. Dessen sind sich auch China, Russland und der Westen bewusst.

Kein Wunder also, dass der amerikanische Präsident Joe Biden (80) vor wenigen Tagen afrikanische Staatsoberhäupter nach Washington eingeladen hat. «Afrikas Erfolg ist der Erfolg der Welt», lässt er sich auf der Regierungswebsite zitieren. Russland und die USA haben sich in den vergangenen Monaten in Afrika die Türklinke gereicht. Zuerst besuchte der russische Aussenminister Sergei Lawrow (72) im Sommer den Kontinent, kurz darauf machte sich sein US-amerikanischer Amtskollege Antony Blinken (60) auf den Weg in den Süden.

Der Hintergrund: der Krieg in der Ukraine und die ausbleibende Verurteilung durch die afrikanischen Staaten. Denn diese leiden besonders unter dem Krieg und den Sanktionen – alles wird teurer, Getreidelieferungen bleiben aus. Die beiden Blöcke – die USA und Russland – versuchen, afrikanische Staatsoberhäupter von ihren Ansichten zu überzeugen. Aber vor allem die russische Version scheint nach wie vor Gehör in Afrika zu finden.

Russland will in Afrika Verbündete finden

«Es herrscht ein neuer kalter Krieg zwischen den USA und Russland», meint William Gumede (52), Gründer und Vorsitzender der südafrikanischen Organisation Democracy Works, im Gespräch mit Blick. Für ihn scheint aber bereits jetzt klar zu sein: In diesem kalten Krieg wird es wohl eindeutige Verlierer geben: der Westen, für den die USA im weitesten Sinne stellvertretend stehen – und die Demokratie.

Denn vor allem der russische Einfluss sei in afrikanischen Regierungen immer stärker spürbar, so Gumede. Eine Entwicklung, die ihm Sorge bereitet, für ihn allerdings wenig überraschend ist. «Der Krieg gegen die Demokratie in Afrika dauert schon lange an – seit über zwei Jahrzehnten.»

So sind beispielsweise Kämpfer der Wagner-Gruppe seit 2021 in Mali stationiert, deutsche und französische Blauhelm-Operationen wurden kürzlich unterbrochen. Michel Wyss (35), Experte für Stellvertreterkriegsführung an der Militärakademie der ETH Zürich, erklärte Blick im Juni: «Russland bietet sich, wie bereits zuvor in anderen afrikanischen Ländern, als Sicherheitspartner an. Offiziell wird die Wagner-Gruppe eingesetzt, um malische Sicherheitskräfte auszubilden.»

Es sei kein Zufall, dass sich ausgerechnet russische Söldner dem «Schutz» von Mali angenommen haben. «Moskau versucht gezielt, seine Machtposition in Afrika auszubauen», so Wyss. Während die politische Instabilität in Mali zu einem Zerwürfnis mit Europa geführt habe, eröffne sie Russland neue Möglichkeiten in Afrika.

«Sie sehen Putin als Vorbild»

Länder wie Russland und China würden seit Jahren ihren Einfluss auf Afrika ausweiten, auch wirtschaftlich. «Russland und China haben sehr viel in Afrika investiert. Natürlich nicht ohne Hintergedanken», sagt Gumede. «Sie wollen Verbündete finden – denn Russland ist nicht erst seit dem Ukraine-Krieg vom Westen isoliert worden.»

Afrikanische Regierungsoberhäupter scheinen Gefallen an den autokratischen Tendenzen Russlands zu finden. Gumede erklärt: «Während die afrikanische Bevölkerung ganz klar für die Demokratie ist, wollen Regierungsführer diese gar nicht.»

Und schlimmer noch: «Afrikanische Spitzenpolitiker sehen Wladimir Putin (70) als Vorbild.» Dies sei auch der Grund, weshalb viele afrikanische Nationen den Krieg in der Ukraine nicht verurteilten oder diesen gar befürworten. «In Afrika freut man sich, dass Putin dem Westen mit dem Krieg eine Ohrfeige verpasst hat.»

Westen muss sich mit Afrika auseinandersetzen

Und was macht der Westen? «Nichts», meint Gumede. «Der Westen hat kaum mitbekommen, dass das alles passiert – und jetzt ist es beinahe zu spät.» Denn der Westen würde sich nur um Afrika kümmern, wenn der Kontinent für den Westen nützlich sein könnte, meint Gumede. So wie jetzt. Aus diesem Grund wirken auch Bidens Aussagen eher heuchlerisch als unterstützend.

Das Ruder herumzureissen könnte schwierig werden, prophezeit Gumede. Denn: «Der Westen wurde in Afrika schon vor langer Zeit durch Russland ersetzt.» Um die Gunst von Afrika zurückzuerobern, müsse der Westen vor allem eins tun: «Sich wieder langfristig und differenziert mit dem afrikanischen Kontinent auseinandersetzten.» Und das dringender denn je, findet Gumede. Schreibt Blick.

Dass der «Westen nichts macht», ist eine bedenkliche Aussage des «Experten» William Gumede aus Südafrika und deckt einmal mehr auf, dass gegenüber den selbst- oder durch die Medien ernannten «Experten» eine gewisse Skepsis durchaus angebracht ist. Die Behauptungen halten häufig einem Faktencheck nicht stand.

Das ist auch bei diesem Blick-Artikel der Fall. Bis auf die Tatsachen, die ohnehin schon längst bekannt sind. Dass China (an erster Stelle) und Russland (als Juniorplayer) mit langfristig – auch für Afrika – äusserst gefährlichen Strategien den Kontinent Afrika umgarnen, ist nun wirklich keine Neuigkeit.

Dafür aber die Tatsache der hohen Verschuldung afrikanischer Staaten gegenüber China, das für seine strategischen und auf einen langen Zeit-Horizont angelegten Investments reichlich Zinsen fordert.

Zinsen und Rückzahlungen, die von einigen Staaten Afrikas bereits jetzt nicht mehr geleistet werden können und umgeschichtet werden müssen. Zum Beispiel mit der Abtretung von fruchtbarem Ackerland zum Wohle Chinas für die nächsten 50 Jahre oder Lizenzen für den Abbau ertragreicher Minen, in denen wertvolle Bodenschätze lagern und wo dann wirklich nur noch China das Sagen hat.

Auf den von chinesischen Staatsfonds gekauften Ländereien wächst meist Getreide für die eigene Bevölkerung. Die Afrikaner arbeiten für Hungerlöhne, sofern China nicht eigene Arbeitskolonnen entsendet. Die Lebensmittel werden komplett nach China verschifft. Pikantes Detail: China kauft oder pachtet nur die fruchtbaren Ländereien im Uferbereich grosser Flüsse. Den Afrikanern bleibt das dürre Hinterland. Neo-Kolonialisierung vom Feinsten. An der übrigens auch der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé nicht unwesentlich beteiligt ist. Aber das ist eine andere Geschichte.

Für beide Seiten eine tickende Zeitbombe. In welchen Turbulenzen solch gravierende Abhängigkeiten von China enden können, wurde kürzlich in Sri Lanka sichtbar. Der Westen erlebt sein Abhängigkeits-Waterloo derzeit mit Russland. Das mit China steht ihm noch bevor.

China zeigt den Afrikanern, wer Koch und wer Kellner ist. Der chinesische Aussenminister äusserte sich an einer Geberkonferenz in Brüssel mit einem süffisanten Lächeln über Afrikas industrielle Fähigkeiten wie folgt: «Afrika ist nicht in der Lage, einen Kugelschreiber herzustellen.»

Den eher peinlichen technologischen Rückstand Chinas, das bis 2017 die Schreibspitze mit der Schreibkugel noch aus dem Westen importieren musste – vorwiegend aus Deutschland, Frankreich, Japan und der Schweiz –, verschwieg Wang Yi mit vornehmer Zurückhaltung.

Dass sich Russland mit seinen Söldnerbanden auf dem afrikanischen Kontinent in militärische Scharmützel einmischt, ist schon lange bekannt. Ob diese Strategie für Russland langfristig tatsächlich Früchte trägt, ist fraglich. Kriege produzieren nicht nur Sieger, sondern auch Verlierer. Am afrikanischen Stammesverhalten sind schon andere Grossmächte als nur Russland gescheitert.

Zumal man sich fragen darf, was Russland ausser Söldnern, Waffen und Getreide dem afrikanischen Kontinent zu bieten hat. US-Senator John McCain formulierte es einst so: «Russland ist eine Tankstelle mit angeschlossenem Land. Obervolta mit Atomwaffen.» Mit dieser Aussage lag er nicht mal weit daneben.

Letztendlich ist der Westen in Afrika nicht gescheitert, weil er nichts getan hat wie Gumede behauptet, sondern weil aus törichtem Mitleid die falschen Instrumente in ein Fass ohne Boden versenkt wurden. Etwa zwei Billionen Dollar westliche Entwicklungshilfe hat Afrika in den letzten Jahrzehnten erhalten.

Gebracht haben diese Hilfsgelder nichts, meinen selbst afrikanische Ökonomen. Sie machen die Entwicklungshilfe und das westliche Mitleid sogar dafür verantwortlich, dass Afrika immer ärmer wird. Als logische Folge dieser Misere wird der Westen zunehmend mit immer grösser werdenden Flüchtlingskolonnen geflutet.

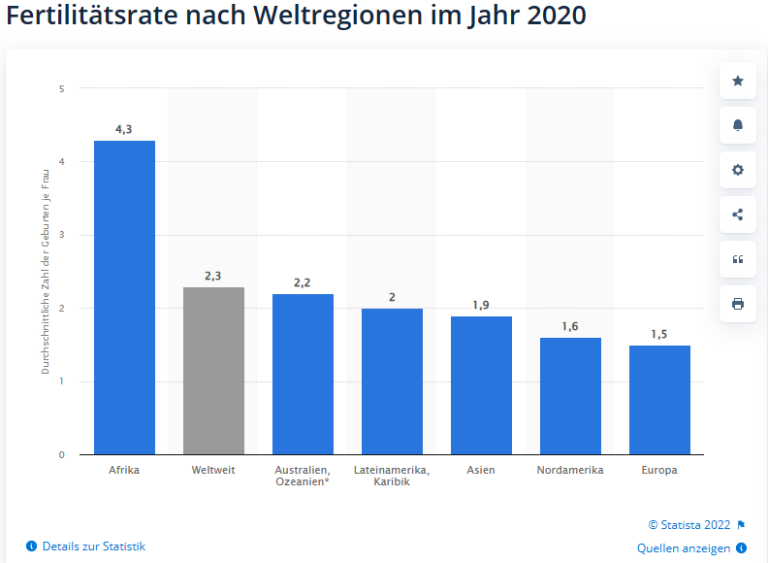

An der Armut und den Flüchtlingsbewegungen Afrikas wird sich nichts ändern, solange der afrikanische Kontinent die Geburtenrate nicht in den Griff bekommt. So viel Wahrheit muss schon sein! Auch wenn Papst Franziskus das nicht gerne hört, sind doch die Kinder Geschöpfe Gottes. Das mag so sein, aber produziert werden sie immer noch von den Menschen. Nicht immer mit göttlichen Absichten.

Die afrikanischen Staaten sollten sich ihren derzeit grossen Freund und Förderer China zum Beispiel nehmen. Ohne die von Diktator Mao verfügte Ein-Kind-Politik wäre China heute von etwa 2,5 bis 3 Milliarden Menschen bevölkert und noch immer ein Hunger- und Elendsland. Aber definitiv keine Weltmacht. Der Diktatoren mit absoluter Verfügungsmacht gäbe es ja genug in Afrika.

So einfach ist das alles zu erklären, wenn man kein Experte ist. Dafür aber realistisch und faktenbasiert. Ohne unangenehme Wahrheiten unter den Teppich zu kehren.

-

18.12.2022 - Tag der gelebten Schweizer Neutralität

Genfer Chip in russischen Raketen: Putin tötet mit Schweizer Technik

Britische Forscher fanden Schweizer Elektronik in Putins High-Tech-Raketen Kh-101. Mit ihnen bombardiert Russland seit Monaten Zivilisten und die Energieversorgung.

Dunkelheit, Kälte, Angst: Russlands Machthaber Wladimir Putin terrorisiert die Ukraine mit gezielten Angriffen auf die Energieversorgung. In vielen Teilen des Landes ist die Bevölkerung ohne Strom und Heizung – bei Temperaturen weit unter null.

Möglich macht dies auch Schweizer Technik in Hightech-Raketen vom Typ Kh-101. Sie fliegen mit dem Chip einer Genfer Firma.

Ein Forscherteam der britischen Denkfabrik Royal United Services Institute (Rusi) hat Überreste der Raketen in der Ukraine untersucht – und fand Mikroprozessoren von STMicroelectronics. Der Grosskonzern mit Produktionsstätten in Italien, Frankreich und Singapur hat seinen Hauptsitz in Plan-les-Ouates im Kanton Genf.

Sieben Meter lang sind die Geschosse, die von einem Flugzeug abgefeuert werden. Sie tragen eine halbe Tonne Sprengstoff. Ihre Reichweite: bis zu 2800 Kilometer. Weil die Kh-101 besonders tief fliegen, haben Radarsysteme Mühe, sie zu entdecken. Das macht sie für die Russen zu einer der wichtigsten Waffen im Krieg gegen das Nachbarland.

Keine Antwort aus Genf

Zuletzt kamen Kh-101 am 23. November in grossem Stil zum Einsatz, als Moskau Kiew in den Blackout bombte. Mehrere Menschen starben.

Weiss das Genfer Unternehmen, dass in den Marschflugkörpern des Kremls seine Mikrochips verbaut sind? Der Konzern antwortete nicht auf Fragen des SonntagsBlicks.

Stellung nimmt dagegen der Bund. Antje Baertschi, Sprecherin beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), sagt: «Wir haben Kenntnis von Komponenten mit Bezug zur Schweiz, die in russischen Waffensystemen in der Ukraine aufgefunden worden sind.»

Zu einzelnen Herstellern will sich das Seco nicht äussern. Bisherige Abklärungen hätten ergeben, dass es sich bei den Bauteilen um industrielle Massengüter handle, die bis zum Kriegsbeginn Ende Februar keinen Handelsbeschränkungen unterlagen.

Das änderte sich am 4. März, als Bern den Verkauf zahlreicher Elektronikteile nach Russland verbot. Die Massnahmen wurden mehrmals verschärft. Seco-Sprecherin Baertschi: «Die Güter wären zur Lieferung und zum Verkauf (...) aufgrund der Sanktionen nun verboten.»

Kommt hinzu: Da die Mikrochips der Genfer Firma wohl auch an Produktionsstandorten im Ausland hergestellt werden, gelten für sie zusätzlich auch Exportregeln anderer Länder.

Der Chip ist nicht das einzige Schweizer Bauteil in Putins Kriegsmaschinerie. Die Forscher von Rusi kommen in ihrem Report zum Schluss: «Die Schweiz ist der viertwichtigste Hersteller von Komponenten, die in russischen Waffensystemen gefunden wurden.» Neben der Genfer Firma STMicroelectronics erwähnen die Briten den Thalwiler Konzern U-blox, ein früheres Spin-off der ETH. Wie SonntagsBlick bereits im Juni publik machte, fliegen Moskaus Orlan-Drohnen mit einem GPS-Modul der Firma. U-blox argumentiert, es sei schwierig zu erkennen, «wo etwas am Schluss landet».

Die Elektronik aus dem Westen ist zentral für Putins Krieg. Moskau braucht sie, um neue Drohnen und Raketen herzustellen. Aufgrund der Lieferverbote fehlt es ihm aber zunehmend an Nachschub.

Russland braucht Halbleiter und Konnektoren

Die US-Zeitung «Politico» machte kürzlich eine vertrauliche Liste aus dem Verwaltungsapparat in Moskau publik, auf der dringend benötigte Bauteile stehen. Bei den gesuchten Komponenten handelt es sich vor allem um Halbleiter, Transformatoren, Stecker und Transistoren. Weil sich der Kreml in den vergangenen Jahren auf westliche Zulieferer verlassen habe, sei Russland nicht in der Lage, diese Teile selber herzustellen.

Auf der Liste tauchen auch Schweizer Produkte auf. Mit «Priorität zwei, wichtig» sucht Russland Konnektoren der Schaffhauser Firma TE Connectivity. Eigentlich sind sie Massenware – der Stückpreis liegt unter zehn Franken. Moskau benötigt sie aber dringend. Auch TE Connectivity reagierte nicht auf Fragen.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin war nach den Angriffen am 23. November optimistisch, Russland werde «wegen der Handelsrestriktionen für Mikrochips und andere Dinge nicht in der Lage sein, schnell Präzisionsmunition zu reproduzieren».

Ein Bericht der englischen Forschungsgruppe Conflict Armament Research (CAR) vom 5. Dezember zweifelt Austins Aussage nun an. Die Waffenexperten untersuchten Trümmer russischer Kh-101-Raketen, die der Kreml vor einem Monat auf die Ukraine abfeuern liess, und stellten fest: Einer der Marschflugkörper wurde zwischen Juni und September 2022 hergestellt, ein anderer zwischen Oktober und November 2022. Ob Russland die westlichen Bauteile noch vorrätig hatte oder ob sie trotz Sanktionen nach Russland gelangten, ist nicht bekannt.

Klar ist: Putin setzt seinen Zermürbungskrieg fort. Am Freitag startete Russland eine neue Angriffswelle und legte erneut grosse Teile der ukrainischen Stromversorgung lahm. Die Folgen: Dunkelheit, Kälte, Angst. Und Tote. Schreibt der SonntagsBlick.

Tja, was will man gegen die «gelebte Neutralität» der Schweiz tun? In einer globalisierten Wirtschaft mit Produktionsstandorten auf allen Kontinenten sind viele der über Russland verhängten Sanktionen schlicht und einfach nicht durchzusetzen.

Putins Russland zahlt möglicherweise etwas höhere Preise für sanktionierte Produkte, die es dringend braucht.

Das spielt aber keine grosse Rolle. Die russische Staatskasse ist dank den extrem gestiegenen Preisen für Gas und Erdöl derzeit noch immer prall gefüllt.

-

17.12.2022 - Tag der failed States und Lachnummern

Hochmodernes Kampfgerät: Kommandeur: Totalausfall von Schützenpanzer "Puma"

Eigentlich sollen die neuartigen Schützenpanzer "Puma" im kommenden Jahr bei der Schnellen Eingreiftruppe der NATO eingesetzt werden. Doch es kommen Zweifel an der Zuverlässigkeit auf. Nach einer Schießübung mit 18 "Puma" meldet ein Kommandeur der Bundeswehr einen Totalausfall.

In einer vertraulichen Brandmail an den Inspekteur des Heeres hat der Kommandeur der 10. Panzerdivision in dieser Woche gemeldet, dass nach einer Schießübung von 18 hochmodernen Schützenpanzern des Typs "Puma" kein einziger einsatzbereit ist. Nach Informationen des "Spiegel" sollten sie im kommenden Jahr für die Schnelle Eingreiftruppe der NATO eingesetzt werden. Die letzten beiden noch einsatzbereiten "Puma" seien "am gestrigen Schießtag nach anderthalb Stunden mit Turmdefekten" auch noch ausgefallen, schreibt Generalmajor Ruprecht von Butler.

Die Art der Mängel seien der Truppe bereits bekannt gewesen, heißt es in der Mail, sie seien "allerdings noch nie in dieser Häufigkeit" aufgetreten. Damit sei nicht zu rechnen gewesen, denn die Systeme seien nur auf Schießbahnen in der norddeutschen Tiefebene bewegt und dort "nicht übermäßig beansprucht" worden. Nach Einschätzung des Schirrmeisters der betroffenen Kompanie, die er für sehr glaubhaft halte, schreibt der General, "müssen wir davon ausgehen, dass die volle Einsatzbereitschaft der Kompanie erst wieder in drei bis vier Monaten hergestellt werden kann".

"Sie können sich vorstellen, wie die Truppe die Zuverlässigkeit des Systems 'Puma' nun bewertet", meldet er dem Heeresinspekteur, "die Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs wird trotz aller guten Vorbereitungen zum Lotteriespiel, ich muss es leider so hart ausdrücken." Mit der üblichen Zuverlässigkeit deutscher Landfahrzeuge sei dies nicht zu vergleichen. "Dies ist gerade auch für die mir unterstellte Truppe belastend." Da der "Puma" voraussichtlich bis Ende April 2023 nun nicht zur Verfügung stehen werde, werde er ihn bei der schnellen Eingreiftruppe der NATO "bis auf Weiteres" durch den alten, aber bewährten Schützenpanzer "Marder" ersetzen.

Der von zahlreichen technischen Problemen geplagte Schützenpanzer "Puma" war erst im vergangenen Jahr für gefechtstauglich erklärt worden. Das von Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und der Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS) entwickelte und produzierte Gefechtsfahrzeug hatte zuvor schon als "Pannenpanzer" Schlagzeilen gemacht. Schreibt NTV.

Seit dem Zusammenbruch der UdSSR und dem «Eisernen Vorhang» suhlt sich Deutschland in der sogenannten «Friedens-Dividende». Das Ministeramt für die Deutsche Bundeswehr wurde seither mit wenigen Ausnahmen an unfähige Parteimitglieder delegiert.

Mit der Unfähigkeit der zuständigen Minister*innen wurde auch die Korruption innerhalb des Departements gefördert. Besonders im Bereich der Auftragsvergabe. Wer an dieser Behauptung Zweifel hegt, kann sich über Google orientieren.

Das wirtschaftlich wichtigste Land der EU verwandelt sich – einmal mehr – langsam aber sicher zum «failed State» und die Deutsche Bundeswehr als dominierendes Mitglied der NATO in Europa zur absoluten Lachnummer.

-

16.12.2022 - Tag des Newtonsches Gravitationsgesetzes

Heftiger Tag für Aktienmärkte: Darum gehen plötzlich alle Börsen auf Tauchgang

Für Anlegerinnen und Anleger war der Donnerstag ein rabenschwarzer Tag. Die erneuten Zinsschritte der Zentralbanken lösten an den Börsen einen regelrechten Ausverkauf aus. Zahlreiche Aktien tauchten um 4 und mehr Prozent. Blick beantwortet die wichtigsten Fragen.

Für Anleger war der Donnerstag ein schwarzer Tag: Mit dem SMI hat der grösste Schweizer Index 2,51 Prozent eingebüsst. Der deutsche DAX rasselte gar um 3,28 Prozent runter. Und auch in den USA erlebten die wichtigsten Indizes gestern eine heftige Talfahrt. Der Dow Jones sank um 2,25 Prozent, der US-Techkonzern-Index Nasdaq gar um 3,37 Prozent. Die Aktienmärkte preisen die künftige Entwicklung eigentlich ein, wurden gestern von den harten Zinsschritten der grossen Zentralbanken aber dennoch auf dem falschen Fuss erwischt. Heute Freitag sind die Zeichen tiefrot. Die japanische Börse schliesst im Minus, der Schweizer Leitindex startet mit Verlusten.

Warum haben die Märkte auf die Zinserhöhungen so stark reagiert?

Die Anleger haben aufgrund der rückläufigen Inflation in den USA oder der EU erwartet, dass die Banken bei den Zinserhöhungen vom Gaspedal gehen. Das ist gestern zwar geschehen. So hat die US-Notenbank Fed die Zinsen «nur» um 0,5 Prozentpunkte erhöht, nachdem sie zuvor viermal 0,75 Prozentpunkte draufgepackt hatte. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Schweizerische Nationalbank (SNB) haben gestern bei den Zinserhöhungen das Tempo bei den Zinsschritten reduziert. Einige Analysten hatten jedoch erwartet, dass beispielsweise die SNB die Zinsen statt um 0,5 nur noch um 0,25 Prozentpunkte erhöht.

Sind die Zinserhöhungen allein für den Börseneinbruch verantwortlich?